Моделирование процесса исследования его алгоритмизация. Алгоритмы компьютерного моделирования

Одной из актуальных задач подготовки специалистов является освоение теории и методов математического моделирования с учетом требований системности, позволяющих не только строить модели изучаемых объектов, анализировать их динамику и возможность управления машинным экспериментом с моделью, но и судить в известной мере об адекватности создаваемых моделей исследуемым системам, о границах применимости и правильно организовать моделирование систем на современных средствах вычислительной техники.

При необходимости машинная модель дает возможность как бы «растягивать» или «сжимать» реальное время, так как машинное моделирование связано с понятием системного времени, отличного от реального.

Сущность машинного моделирования системы состоит в проведении на вычислительной машине эксперимента с моделью, которая представляет собой некоторый программный комплекс, описывающий формально и (или) алгоритмически поведение элементов системы в процессе ее функционирования, т. е. в их взаимодействии друг с другом и внешней средой. Машинное моделирование с успехом применяют в тех случаях, когда трудно четко сформулировать критерий оценки качества функционирования системы и цель ее не поддается полной формализации, поскольку позволяет сочетать программно-технические возможности ЭВМ со способностями человека мыслить неформальными категориями.

Требования пользователя к модели. Сформулируем основные требования, предъявляемые к модели процесса функционирования системы.

1. Полнота модели должна предоставлять пользователю возможность получения необходимого набора оценок характеристик системы с требуемой точностью и достоверностью.

2. Гибкость модели должна давать возможность воспроизведения различных ситуаций при варьировании структуры, алгоритмов и параметров системы.

3. Длительность разработки и реализации модели большой системы должна быть по возможности минимальной при учете ограничений на имеющиеся ресурсы.

4. Структура модели должна быть блочной, т. е. допускать возможность замены, добавления и исключения некоторых частей без переделки всей модели.

5. Информационное обеспечение должно предоставлять возможность эффективной работы модели с базой данных систем определенного класса.

6. Программные и технические средства должны обеспечивать эффективную (по быстродействию и памяти) машинную реализацию модели и удобное общение с ней пользователя.

7. Должно быть реализовано проведение целенаправленных (планируемых) машинных экспериментов с моделью системы с использованием аналитико-имитационного подхода при наличии ограниченных вычислительных ресурсов.

Моделирование систем с помощью ЭВМ можно использовать в следующих случаях: а) для исследования системы до того, как она спроектирована, с целью определения чувствительности характеристики к изменениям структуры, алгоритмов и пара метров объекта моделирования и внешней среды; б) на этапе проектирования системы для анализа и синтеза различных вариантов системы и выбора среди конкурирующих такого варианта, который удовлетворял бы заданному критерию оценки эффективности системы при принятых ограничениях; в) после завершения проектирования и внедрения системы, т. е. при ее эксплуатации, для получения информации, дополняющей результаты натурных испытаний (эксплуатации) реальной системы, и для получения прогнозов эволюции (развития) системы во времени.

Этапы моделирования систем. Рассмотрим основные этапы моделирования системы, к числу которых относятся: построение концептуальной модели системы и ее формализация; алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация; получение и интерпретация результатов моделирования системы.

Взаимосвязь перечисленных этапов моделирования систем и их составляющих (подэтапов) может быть представлена в виде сетевого графика, показанного на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь этапов моделирования систем

Перечислим эти подэтапы:

1.1- постановка задачи машинного моделирования системы; 1.2 - анализ задачи моделирования системы; 1.3-определение требований к исходной информации об объекте моделирования и организация ее сбора; 1.4 - выдвижение гипотез и принятие предположений; 1.5 - определение параметров и переменных модели; 1.6 - установление основного содержания модели; 1.7 - обоснование критериев оценки эффективности системы; 1.8 - определение процедур аппроксимации; 1.9 - описание концептуальной модели системы; 1.10 - проверка достоверности концептуальной модели; 1.11 - составление технической документации по первому этапу; 2.1 - построение логической схемы модели; 2.2 - получение математических соотношений; 2.3 - проверка достоверности модели системы; 2.4 - выбор инструментальных средств для моделирования; 2.5 - составление плана выполнения работ по программированию; 2.6 -спецификация и построение схемы программы; 2.7 - верификация и проверка достоверности схемы программы; 2.8 - проведение программирования модели; 2.9 - проверка достоверности программы; 2.10 - составление технической документации по второму этапу; 3.1 - планирование машинного эксперимента с моделью системы; 3.2 - определение требований к вычислительным средствам; 3.3 - проведение рабочих расчетов; 3.4 - анализ результатов моделирования системы; 3.5 - представление результатов моделирования; 3.6 - интерпретация результатов моделирования; 3.7 - подведение итогов моделирования и выдача рекомендаций; 3.8 - составление технической документации по третьему этапу.

На этапе построения концептуальной модели и ее формализации проводится исследование моделируемого объекта с точки зрения выделения основных составляющих процесса его функционирования, определяются необходимые аппроксимации и получается обобщенная схема модели систем, которая преобразуется в машинную модель на втором этапе моделирования путем последовательной алгоритмизации и программирования модели. Последний третий этап моделирования системы сводится к проведению согласно полученному плану рабочих расчетов на ЭВМ с использованием выбранных программно-технических средств, получению и интерпретации результатов моделирования системысучетом воздействия внешней среды.

Модель – это образ (копия) реального объекта, процесса или явления, который отражает его существенные свойства, воспроизведенный каким-либо способом.

Моделирование – построение моделей для изучения и исследования объектов, процессов или явлений реального мира.

Возможна следующая классификация моделей.

Воображаемые (мысленные) модели – это мысленные представления об объекте, которые формируются в мозгу человека.

Информационные модели отражают процессы возникновения, передачи и использования информации в системах различной природы.

Информационные модели представляют объекты в виде словесных описаний, текстов, рисунков, таблиц, схем, чертежей, формул и т. д. Их можно выразить на языке описания (знаковые модели ) или языке представления (наглядные модели ).

Примерами наглядных (выраженных с помощью образов) моделей являются картины, кинофильмы, фотографии, чертежи, графики. Знаковые модели могут быть построены средствами естественного языка (они называются вербальными ) или с помощью формального языка. Примерами вербальных моделей являются литературные произведения, правила дорожного движения.

Процесс построения информационных моделей с помощью формальных языков называется формализацией . Важнейшими классами знаковых информационных моделей являются математические и компьютерные модели.

Математическая модель – способ представления информационной модели с помощью математических формул и терминов.

Компьютерная модель – это образ реального объекта, созданный средствами программного обеспечения компьютера.

Между различными видами информационных моделей существует взаимосвязь. При изучении реального объекта сначала обычно строится вербальная модель на естественном языке, затем она формализуется (выражается с помощью формальных языков), далее моделирование может быть продолжено с помощью компьютера – создана компьютерная модель объекта.

Основными понятиями в информационном моделировании являются сущность (объект), связь (зависимость), атрибут.

Сущность – это некоторый объект, существующий в предметной области. Этот объект должен иметь экземпляры, отличные друг от друга.

Связь представляет собой соединение между двумя или более сущностями. В зависимости от количества связываемых объектов связь называется бинарной (два объекта), тернарной (три) и т. д.

Атрибут есть свойство или характеристика сущности.

Таким образом, сущность можно трактовать как упорядоченный набор атрибутов, имеющий связи с другими сущностями.

Существуют различные типы связей:

«1:1» – «один к одному», «1:N» – «один ко многим», «M:N» – «многие ко многим».

К основным типам информационных моделей относятся модели табличные (реляционные), иерархические (древовидные) и сетевые (графовые).

Таблицы – это форма представления информации в виде строк и столбцов. Можно построить таблицы вида «объект – объект» (выбран один атрибут, характеризующий несколько объектов), «объект – атрибут» (выбраны несколько атрибутов объектов одного множества), «объект – атрибут – объект» (комбинированный тип таблицы).

Иерархическая структура информационной модели – это способ организации данных, при котором элементы модели распределены по уровням и связаны отношениями подчинения. Эта структура называется ещё древовидной, так как в графическом изображении напоминает дерево. При этом корнем дерева называется вершина, соответствующая главному или родовому элементу объекта, листьями – вершины, не имеющие потомков. Классическим примером древовидной структуры информационной модели является генеалогическое древо.

Граф представляет собой совокупность узлов (вершин) и линий, их соединяющих (ребер), выражающих связи между ними. Вершины можно изображать разными графическими элементами: точками, прямоугольниками, кружками и т. д. В сетевой модели элементы могут вступать в однонаправленные и двунаправленные связи.

Сетевые модели являются основой решения многих задач информационного моделирования, поскольку позволяют в наглядной форме отобразить связи между объектами.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

Информатика

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

для среднего профессионального образования

Специальность 030912 – «Право и организация

Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

(по учебному плану)

Количество часов

(очное обучение)

1 курс

2 курс

Общая трудоемкост

Для студентов очной формы обучения

№ п/п

Темаы (темы) дисциплины

Количество зачетных единиц и часов по видам учебных занятий (по учебному плану)

ГЗ (Л)

ПЗ

Объект, предмет, цель, задачи, актуальность, структура учебной дисциплины и отчётность. Основные нормативные правовые акты, руководящие документы и учебно-методическая литература.

Основные

Понятие, назначение и основные функции операционной системы. Понятие файловой структуры. Вспомогательные программы (утилиты).

Системы обработки текстов. Ввод, редактирование и форматирован

Программные средства

Системы компьютерной графики. Виды компьютерной графики: растровая и векторная графика. Соотношение между векторной и растровой графикой. Цветовая модель RGB. Цветовая модель СМYК. Преобразование м

Основы защиты информации

Информационная безопасность, защита от несанкционированного доступа к информации. Понятие об информационной безопасности. Методы защиты от компьютерных вирусов. Защита информации в Интернете.

Тематический план аудиторных занятий

№ п/п

Темаы (темы) учебной дисциплины, темы занятий

и учебные вопросы

Количество

часов

1 кур

Общие положения

Практические занятия по информатике – вид занятий, обеспечивающих связь теории с практикой, содействующей выработке умения применять знания, полученные на групповых занятиях и в ходе самостоятельно

По проведению расчетов

При подготовке к занятию необходимо указать литературу, необходимую на занятии, а также указать методики (алгоритмы) расчетов, которые обязаны изучить студенты.

Данное занятие необходимо н

Особенности проведения практических занятий на технике

При подготовке к проведению занятия преподаватель должен дать задание студентам по повторению материалов групповых занятий по данной теме, а также изучению методических рекомендаций по проведению к

Теоретические основы информатики

Фундаментальное понятие информатики - термин «информация» происходит от латинского Informatio - разъяснение, изложение, осведомленность. В настоящее время наука пытается найти общие свойства и зако

Современные информационные технологии

Все действия студента при изучении современных информационных технологий заключаются в освоении программных средств, предусмотренных тематическим планом и состоят в следующем.

Предваритель

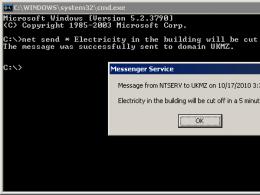

Компьютерные сети и телекоммуникации

Интернет (Internet) – это глобальная телематическая (информационно-компьютерная телекоммуникационная) сеть («межсеть», метасеть, «Всемирная информационная магистраль»), обеспечивающая обмен

Программные средства

Эффективная профессиональная деятельность широкого круга специалистов в области права и организации социального обеспечения невозможна без использования специализированных программных средств. В на

Основы защиты информации

Существует огромное число способов утраты важных данных. Это программные сбои, которые могут вывести из строя программное обеспечение, аппаратные сбои, способные сделать жесткий диск неработоспособ

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 2006. – 29 июл.

2. Федеральный закон от 9 февраля

Дополнительная

2. Афонин П.Н. Введение в проектирование правовых и экономических баз данных: Учеб. пособие / П.Н.Афонин, В.А.Фетисов.- СПб.: Изд-во Рос. тамож. Акад. им.Бобкова, 2001.

3. Богатов Д.В. Ос

Вторым этапом моделирования является этап алгоритмизации модели и ее машинная реализация. Этот этап представляет собой этап, направленный на реализацию идей и математических схем в виде машинной модели М процесса функционирования систем S .

Процесс функционирования системы S можно рассматривать как последовательную смену ее состояний в k-мерном пространстве. Задачей моделирования процесса функционирования исследуемой системы S является построение функций z, на основе которых можно провести вычисление интересующих характеристик процесса функционирования системы. Для этого необходимы соотношения, связывающие функции z с переменными, параметрами и временем, а также начальные условиями в момент времени t=t 0 .

Существуют два типа состояний системы:

- 1) особые, присущие процессу функционирования системы только в некоторые моменты времени;

- 2) неособые, в которых процесс находится все остальное время. В этом случае функция состояния z i (t) могут изменяться скачкообразно, а между особыми - плавно.

Моделирующие алгоритмы могут быть построены по «принципу особых состояний». Обозначим скачкообразное (релейное) изменение состояния z как z, а «принцип особых состояний» -- как принцип z.

«Принцип z» дает возможность для ряда систем существенно уменьшить затраты машинного времени на реализацию моделирующих алгоритмов. математическое моделирование модель статистический

Удобной формой представления логической структуры моделей процессов функционирования систем и машинных программ является схема. На различных этапах моделирования составляются следующие схемы моделирующих алгоритмов и программ:

Обобщенная (укрупненная) схема моделирующего алгоритма задает общий порядок действий при моделировании системы без каких-либо уточняющих деталей.

Детальная схема моделирующего алгоритма содержит уточнения, отсутствующие в обобщенной схеме.

Логическая схема моделирующего алгоритма представляет собо логическую структуру модели процесса функционирования систем S .

Схема программы отображает порядок программной реализации моделирующего алгоритма с использованием конкретного математического обеспечения. Схема программы представляет собой интерпретацию логической схемы моделирующего алгоритма разработчиком программы на базе конкретного алгоритмического языка.

Этапы алгоритмизации модели и ее машинной реализации:

- 1. Построение логической схемы модели.

- 2. Получение математических соотношении.

- 3. Проверка достоверности модели системы.

- 4. Выбор инструментальных средств для моделирования.

- 5. Составление плана выполнения работ по программированию.

- 6. Спецификация и построение схемы программы.

- 7. Верификация и проверка достоверности схемы программы.

- 8. Проведение программирования модели.

- 9. Проверка достоверности программы.

- 10. Составление технической документации по второму этапу.

формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем.

Методика разработки и машинной реализации моделей систем. Построение концептуальных моделей систем и их формализация. Алгоритмизация моделей систем и их машинная реализация. Получение и интерпретация результатов моделирования систем.

Методика разработки и машинной реализации моделей систем.

Моделирование с использованием средств вычислительной техники (ЭВМ, АВМ, ГВК) позволяет исследовать механизм явлений, протекающих в реальном объекте с большими или малыми скоростями, когда в натурных экспериментах с объектом трудно

(или невозможно) проследить за изменениями, происходящими

в течение короткого времени, или когда получение достоверных результатов сопряжено с длительным экспериментом.

Сущность машинного моделирования системы состоит в проведении на вычислительной машине эксперимента с моделью, которая представляет собой некоторый программный комплекс, описывающий формально и (или) алгоритмически поведение элементов системы S в процессе ее функционирования, т. е. в их взаимодействии друг с другом и внешней средой Е.

Требования пользователя к модели. Сформулируем основные требования, предъявляемые к модели М S.

1. Полнота модели должна предоставлять пользователю возможность

получения необходимого набора оценок характеристик

системы с требуемой точностью и достоверностью.

2. Гибкость модели должна давать возможность воспроизведения

различных ситуаций при варьировании структуры, алгоритмов

и параметров системы.

3. Длительность разработки и реализации модели большой системы

должна быть по возможности минимальной при учете ограничений

на имеющиеся ресурсы.

4. Структура модели должна быть блочной, т. е. допускать

возможность замены, добавления и исключения некоторых частей

без переделки всей модели.

5. Информационное обеспечение должно предоставлять возможность

эффективной работы модели с базой данных систем определенного

6. Программные и технические средства должны обеспечивать эффективную (по быстродействию и памяти) машинную реализацию

модели и удобное общение с ней пользователя.

7. Должно быть реализовано проведение целенаправленных

(планируемых) машинных экспериментов с моделью системы с использованием

аналитико-имитационного подхода при наличии ограниченных вычислительных ресурсов.

При машинном моделировании системы

S характеристики процесса ее функционирования определяются

на основе модели М, построенной исходя из имеющейся исходной

информации об объекте моделирования. При получении новой информации

об объекте его модель пересматривается и уточняется

с учетом новой информации.

Моделирование систем с помощью ЭВМ можно использовать

в следующих случаях: а) для исследования системы S до того, как она спроектирована, с целью определения чувствительности характеристики к изменениям структуры, алгоритмов и параметров объекта моделирования и внешней среды; б) на этапе проектирования системы S для анализа и синтеза различных вариантов системы и выбора среди конкурирующих такого варианта, который удовлетворял бы заданному критерию оценки эффективности системы при принятых ограничениях; в) после завершения проектирования и внедрения системы, т. е. при ее эксплуатации, для получения информации, дополняющей результаты натурных испытаний (эксплуатации) реальной системы, и для получения прогнозов эволюции (развития) системы во времени.

Этапы моделирования систем:

построение концептуальной модели системы и ее формализация;

алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация;

получение и интерпретация результатов моделирования системы.

Перечислим эти подэтапы:

1.1-постановка задачи машинного моделирования системы (цели, задачи для создаваемой системы, а) признание существования задачи и необходимости машинного моделирования;

б) выбор методики решения задачи с учетом имеющихся ресурсов; в) определение масштаба задачи и возможности разбиения ее на подзадачи.);

1.2 - анализ задачи моделирования системы (выбор критериев оценки, выбор эндогенных и экзогенных переменных, выбор методов, выполнения предварительных анализов 2-го и 3-го этапов);

1.3-определение требований к исходной информации об объекте моделирования

и организация ее сбора (проводится: а) выбор необходимой информации о системе S и внешней среде Е; б) подготовка априорных данных; в) анализ имеющихся экспериментальных данных; г) выбор методов и средств предварительной обработки информации о системе);

1.4 - выдвижение гипотез и принятие предположений (о функционировании системы, об изучаемых процессах);

1.5 - определение параметров и переменных модели (входные переменные, выходные, параметры модели и т.д.);

1.6 - установление основного содержания модели (структура, алгоритмы ее поведения);

1.7 - обоснование критериев оценки эффективности системы;

1.8 - определение процедур аппроксимации;

1.9 - описание концептуальной модели системы (а) описывается концептуальная модель в абстрактных терминах и понятиях; б) дается описание модели с использованием типовых математических схем; в) принимаются окончательно гипотезы и предположения; г) обосновывается выбор процедуры аппроксимации реальных процессов при построении

1.10 - проверка достоверности концептуальной модели;

1.11 - составление технической документации по первому этапу (а) подробную постановку задачи моделирования системы S; б) анализ задачи моделирования системы; в) критерии оценки эффективности системы; г) параметры и переменные модели системы; д) гипотезы и предположения, принятые при построении модели; е) описание модели в абстрактных терминах и понятиях; ж) описание ожидаемых результатов моделирования системы S. );

2.1 - построение логической схемы модели (построение схемы системы, например по блочному принципу со всеми функциональными блоками);

2.2 - получение математических соотношений (задание всех функций, которые описывают систему);

2.3 - проверка достоверности модели системы; (проверяются: а) возможность

решения поставленной задачи; б) точность отражения замысла в логической

схеме; в) полнота логической схемы модели; г) правильность

используемых математических соотношений)

2.4 - выбор инструментальных средств для моделирования (окончательный выбор ЭВМ, АВМ или ГВМ для процесса моделирования, учитывая что они будут доступны и быстро выдавать результаты);

2.5 - составление плана выполнения работ по программированию (определение задач и сроков их выполнения, также учитываются а) выбор языка (системы) программирования модели; б) указание типа ЭВМ и необходимых для моделирования устройств; в) оценку примерного объема необходимой оперативной и внешней памяти; г) ориентировочные затраты машинного времени на моделирование; д) предполагаемые затраты времени на программирование и отладку программы на ЭВМ.);

2.6 -спецификация и построение схемы программы (составление логической блок-схемы),

2.7 - верификация и проверка достоверности схемы программы (Верификация программы - доказательство того, что поведение программы соответствует спецификации на программу);

2.8 - проведение программирования модели;

2.9 - проверка достоверности программы (необходимо проводить: а) обратным переводом программы в исходную схему; б) проверкой отдельных частей программы при решении различных тестовых задач; в) объединением всех частей программы и проверкой ее в целом на контрольном примере моделирования варианта системы S ) ;

2.10 - составление технической документации по второму этапу (а) логическую схему модели и ее описание; б) адекватную схему программы и принятые обозначения; в) полный текст программы; г) перечень входных и выходных величин с пояснениями; д) инструкцию по работе с программой; е) оценку затрат машинного времени на моделирование с указанием требуемых ресурсов ЭВМ);

3.1 - плакирование машинного эксперимента с моделью системы (составляется план эксперимента с начальными параметрами и всеми условиями, определяется время моделирования);

3.2 - определение требований к вычислительным средствам (какие нужны ЭВМ и сколько времени они будут работать);

3.3 - проведение рабочих расчетов (обычно включают в себя: а) подготовку наборов исходных данных для ввода в ЭВМ; б) проверку исходных данных, подготовленных для ввода; в) проведение расчетов на ЭВМ; г) получение выходных данных, т. е. результатов моделирования.);

3.4 - анализ результатов моделирования системы (анализ выходных данных системы и дальнейшая их обработка);

3.5 - представление результатов моделирования (различные наглядные представления в виде графиков, таблиц, схем);

3.6 - интерпретация результатов моделирования (переход от информации, полученной в результате машинного эксперимента с моделью, к реальной системе);

3.7 - подведение итогов моделирования и выдача рекомендаций (определены главные результаты, проверены выдвинутые гипотезы);

3.8 - составление технической документации по третьему этапу (а) план проведения машинного эксперимента; б) наборы исходных данных для моделирования; в) результаты моделирования системы; г) анализ и оценку результатов моделирования; д) выводы по полученным результатам моделирования; указание путей дальнейшего совершенствования машинной модели и возможных областей ее приложения).

Таким образом, процесс моделирования системы S сводится к выполнению перечисленных подэтапов, сгруппированных в виде трех этапов.

На этапе построения концептуальной модели Мх и ее формализации проводится исследование моделируемого объекта с точки зрения выделения основных составляющих процесса его функционирования, определяются необходимые аппроксимации и получается обобщенная схема модели системы S, которая преобразуется в машинную модель Мм на втором этапе моделирования путем последовательной алгоритмизации и программирования модели.

Последний третий этап моделирования системы сводится к проведению согласно полученному плану рабочих расчетов на ЭВМ с использованием выбранных программно технических средств, получению и интерпретации результатов моделирования системы S с учетом воздействия внешней среды Е.

Построение концептуальных моделей систем и их формализация.

На первом этапе машинного моделирования - построения концептуальной модели Мх системы S и ее формализации - формулируется модель и строится ее формальная схема, т. е. основным назначением этого этапа является переход от содержательного описания

объекта к его математической модели, другими словами, процесс формализации.

Наиболее рационально строить модель функционирования системы по блочному принципу.

При этом могут быть выделены три автономные группы блоков такой модели. Блоки первой группы представляют собой имитатор воздействий внешней среды Е на систему 5; блоки второй группы являются собственно моделью процесса функционирования исследуемой системы S; блоки третьей группы - вспомогательными

и служат для машинной реализации блоков двух первых групп, а также для фиксации и обработки результатов моделирования.

Концептуальная модель – отображаются подпроцессы системы, в блочной системы удаляются процессы, которые можно не рассматривать (они не влияют на работу модели).

Подробнее про рисунок. Переход от описания системы к ее модели в этой интерпретации сводится к исключению из рассмотрения некоторых второстепенных элементов описания (элементы

j _ 8,39 - 41,43 - 47). Предполагается, что они не оказывают существенного влияния на ход процессов, исследуемых с помощью

модели. Часть элементов (14,15, 28, 29, 42) заменяется пассивными связями h, отражающими внутренние свойства системы (рис. 3.2, б). Некоторая часть элементов (1 - 4. 10. 11, 24L 25)- заменяется входными факторами х и воздействиями внешней среды v – Возможны и комбинированные замены: элементы 9, 18, 19, 32, 33 заменены пассивной связью А2 и воздействием внешней среды Е.

Элементы 22,23.36.37 отражают воздействие системы на внешнююсреду y.

Математические модели процессов. После перехода от описания

моделируемой системы S к ее модели Mv построенной по блочному

принципу, необходимо построить математические модели процессов,

происходящих в различных блоках. Математическая модель

представляет собой совокупность соотношений (например, уравнений,

логических условий, операторов), определяющих характеристики

процесса функционирования системы S в зависимости от

структуры системы, алгоритмов поведения, параметров системы,

воздействий внешней среды Е, начальных условий и времени.

Алгоритмизация моделей систем и их машинная реализация.

На втором этапе моделирования - этапе алгоритмизации модели

и ее машинной реализации - математическая модель, сформированная

на первом этапе, воплощается в конкретную машинную

модель. Практическая реализация системы.

Построение моделирующих алгоритмов.

Процесс функционирования системы S можно рассматривать как последовательную смену ее состояний z=z(z1(t), z2(t), ..., zk(t)) в k-мерном пространстве. Очевидно, что задачей моделирования процесса функционирования исследуемой системы S является построение функций z, на основе которых можно провести вычисление интересующих

характеристик процесса функционирования системы.

Для этого должны быть описаны соотношения, связывающие функции z (состояниями) с переменными, параметрами и временем, а также начальные условия.

Рассмотренный принцип построения моделирующих алгоритмов называется принципом At. Это наиболее универсальный принцип, позволяющий определить последовательные состояния процесса функционирования системы S через заданные интервалы времени

At. Но с точки зрения затрат машинного времени он иногда оказывается неэкономичным.

При рассмотрении процессов функционирования некоторых систем можно обнаружить, что для них характерны два типа состояний:

1) особые, присущие процессу функционирования системы только

в некоторые моменты времени (моменты поступления входных

или управляющих воздействий, возмущений внешней среды и т. п.);

2) неособые, в которых процесс находится все остальное время.

Особые состояния характерны еще и тем обстоятельством, что функции состояний zi(t) и моменты времени изменяются скачком, а между особыми состояниями изменение координат zi(t) происходит плавно и непрерывно или не происходит совсем. Таким

образом, следя при моделировании системы S только за ее особыми состояниями в те моменты времени, когда эти состояния имеют место, можно получить информацию, необходимую для построения функций z(t). Очевидно, для описанного типа систем могут быть построены моделирующие алгоритмы по «принципу особых состояний». Обозначим скачкообразное (релейное) изменение состояния z как bz, а «принцип особых состояний» - как принцип bz.

Например, для системы массового обслуживания (Q-схемы) в качестве особых состояний могут быть выбраны состояния в моменты поступления заявок на обслуживание в прибор П и в моменты окончания обслуживания заявок каналами К, когда состояние системы,

оцениваемое числом находящихся в ней заявок, меняется скачком.

Удобной формой представления логической структуры моделей процессов функционирования систем и машинных программ является схема. На различных этапах моделирования составляются обобщенные и детальные логические схемы моделирующих алгоритмов, а также схемы программ.

Обобщенная (укрупненная) схема моделирующего алгоритма задает общий порядок действий при моделировании системы без каких-либо уточняющих деталей. Обобщенная схема показывает, что необходимо выполнить на очередном шаге моделирования, например обратиться к датчику случайных чисел.

Детальная схема моделирующего алгоритма содержит уточнения, отсутствующие в обобщенной схеме. Детальная схема показывает не только, что следует выполнить на очередном шаге моделирования системы, но и как это выполнить.

Логическая схема моделирующего алгоритма представляет собой логическую структуру модели процесса функционирования системы S. Логическая схема указывает упорядоченную во времени последовательность логических операций, связанных с решением задачи моделирования.

Схема программы отображает порядок программной реализации моделирующего алгоритма с использованием конкретного математического обеспечения. Схема программы представляет собой интерпретацию логической схемы моделирующего алгоритма разработчиком программы на базе конкретного алгоритмического языка.

Получение и интерпретация результатов моделирования систем.

На третьем этапе моделирования - этапе получения и интерпретации результатов моделирования - ЭВМ используется для проведения рабочих расчетов по составленной и отлаженной программе.

Результаты этих расчетов позволяют проанализировать и сформулировать выводы о характеристиках процесса функционирования моделируемой системы S.

В ходе машинного эксперимента изучается поведение исследуемой модели М процесса функционирования системы S на заданном интервале времени .

Часто используют более простые критерии оценки, например вероятность определенного состояния системы в заданный момент времени t*, отсутствие отказов и сбоев в системе на интервале и т. д. При интерпретации результатов моделирования вычисляются различные статистические характеристики, которые необходимо вычислить.

Советов Б.Я., Яковлев С.А.

Моделирование систем. 4-е изд. – М.: Высшая школа, 2005. – С. 84-106.